文/郭士維

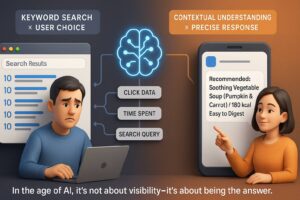

你點進 Netflix,以為會選一部自己喜歡的電影。但不知不覺,你開始接受它推薦的那部「你其實會看完」的片子。你逛電商網站,點開那件「本來沒打算買」的外套,卻驚訝地發現它正合身、價格剛好、顏色適合。不是它多會說服你,而是你開始放棄自己以為的選擇權。

這不是操控,這是更準確的理解。

AI 不只是讀懂你的搜尋紀錄,而是從你滑過的時間、瀏覽的順序、遲疑的點擊中,看穿你連自己都說不出的渴望。它知道你嘴上說健康,心裡卻想要放縱;它知道你標籤自己是咖啡控,但更常在半夜搜尋奶茶。興趣是你說給別人聽的,但渴望,是你悄悄為自己留下的痕跡。

這時候,品牌的角色就變了。

你不能再只吸引「喜歡 A 類型商品的人」,而是必須成為那個「被 AI 判定為真正解決需求」的選項。用戶說「我最近壓力很大,不想吃太多又想有儀式感」,AI 可能不會推薦一整顆起司蛋糕,而是某個「有濃郁口感、熱量控制在 180 大卡以下、包裝精緻」的甜點單品。

這背後沒有「品牌忠誠」,只有「語境對位」。

你要問的,不再是「我有多知名」,而是「我的產品在用戶內心的欲望地圖上,佔了哪一格?」

從前,我們努力製造「偏好」:你喜歡這牌子的味道、風格、品牌故事。但未來,是誰能成功「對接一段語境」:你在某一個感受、時間、場景、需求的瞬間,AI 決定說出哪個產品的名字。

AI 時代不是沒有選擇,而是選擇越來越收斂、越來越自動。真正的戰場,不在目錄上、不在廣告中,而在語境模型裡。你是否已被定義?是否被提及?是否在成千上萬的內容中,累積出可信的輪廓?

你以為用戶會主動找你,但其實他們在等一句話、一次推薦、一段敘述,讓他們相信「這東西,說不定正是我心裡沒說出口的那個答案」。

在這個連自己都未必清楚真正欲望為何的時代,品牌該學會的,不是如何被看見,而是如何「被 AI 理解,進而被選中」。真正影響消費者決定的,不是興趣或認同,而是那個能在對的語境裡,承接住渴望的選項。

因為 AI 已經開始幫我們整理自己。

作者介紹|

台灣連鎖加盟促進協會秘書長郭士維,帶你從 AI 角度重新審視商業設計:商品能不能被描述清楚?服務能不能被接得住?流程能不能被放大? Know-how 能不能被機器理解?

我們不只是談加盟,而是談所有需要被複製、標準化、授權、放大的服務業模型。